개원의-교수 인식 차 극명...병원 규모 클수록 필요성↑

政, 병원별 관리체계 수립 방향 가닥…"11월 이후 관리체계 구체화"

"현재 진료보조인력 운영체계가 있는 병원(근무자)은 손 들어보세요"

이우용 대한외과학회 이사장은 4일 개최된 추계학술대회 '전공의와 진료보조인력의 슬기로운 공존' 정책 세션에서 청중을 향해 이 같은 질의를 던졌다.

진료보조인력(Unlicensed Assistant: UA/ Physician Assistant: PA)은 불과 얼마 전까지만해도 입에 올려서는 안 될 '공공연한 비밀'로 불리며 언급을 꺼렸던 주제다. 실제 몇 해 전에는 해당 주제를 올린 것만으로도 의료계 질타 대상이 되기도 했다.

대한의사협회는 해당 인력을 UA로 명명했다. 무면허 또는 면허 외 의료행위를 직접 언급, 의료법상 인정하지 않는 영역이라는 '선 긋기' 용어인 셈이다.

그런데, 최근 분위기가 급격히 변화하고 있다.

서울대병원은 지난 5월 의료보조인력을 Clinical Practice Nurse: CPN으로 규정, 업무 체계와 범위를 설정키로 하는 등 사실상 PA 합법화를 선언했다.

여기에 더해 보건복지부는 '의료보조인력 범위'와 관련한 연구용역을 시작했고, 이를 바탕으로 한 '진료보조인력 관련 정책 방향 공청회'를 열기도 했다.

이젠 학회 이사장이 진료보조인력 관리체계에 대한 질의를 공개적으로 하고, 이에 자연스레 손을 올릴 수 있는 분위기가 형성된 것이다.

■ 외과 진료보조인력 필요성 관련 설문 공개…'교수-개원의' 시각차 커

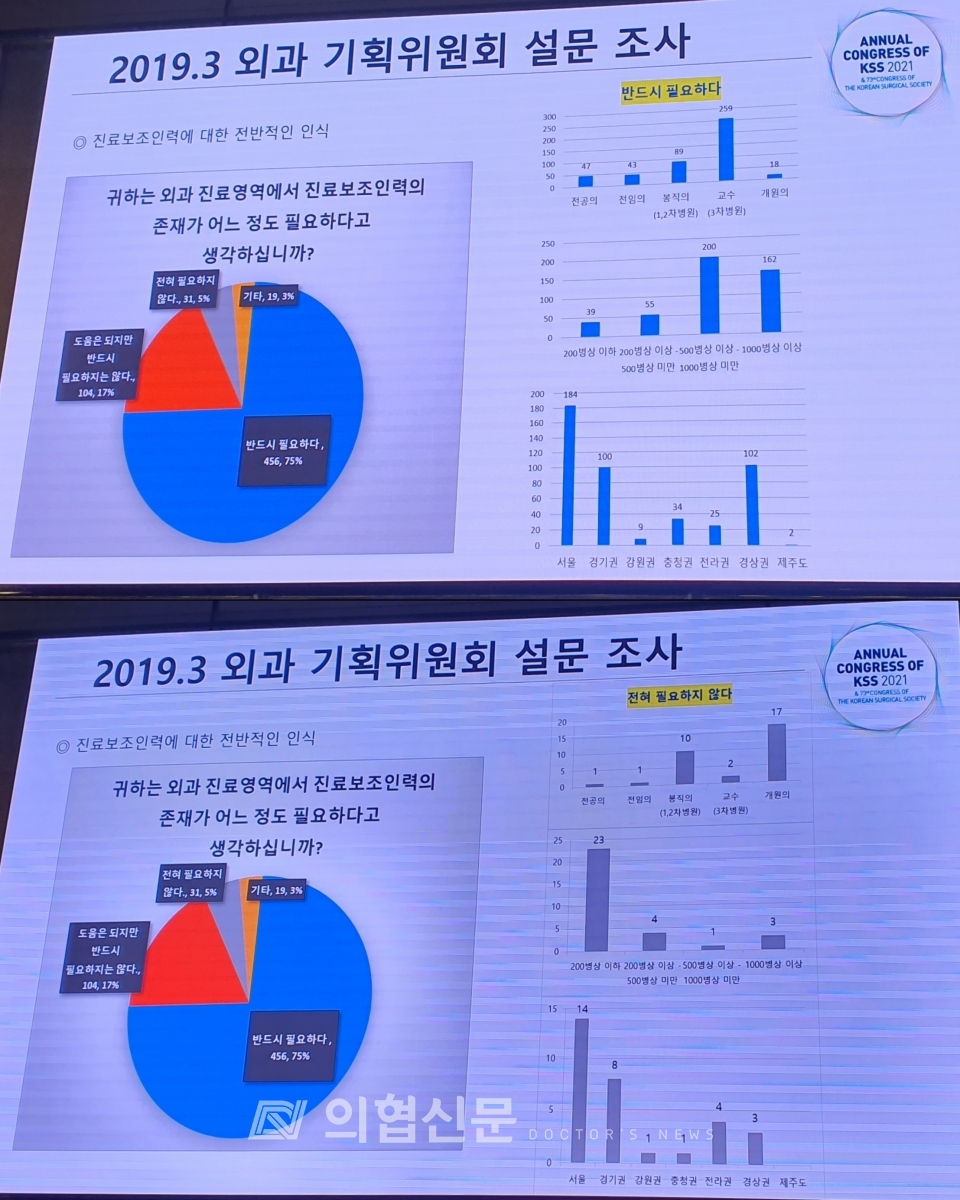

연자로 나선 남소현 동아의대 교수(외과학 교실)는 발제에서 2019년 3월 대한외과학회 기획위원회에서 진행했던 설문 결과를 발표했다. 특히 "당시 발표하지 못했던 결과를 오늘 발표한다"라고 덧붙여, 달라진 분위기를 언급하기도 했다.

조사는 총 610명이 참여했다. 직군별로 교수가 291명(48%)으로 가장 많았으며 봉직의 132(21%)·전임의 67명(11%)·전공의 66명(11%)·개원의 54명(9%) 순으로 참여율이 높았다.

설문 결과, 외과 UA 필요성에 무게가 실렸다. 교수나 봉직의, 전임의 참여가 큰 비중을 차지한 결과로 해석된다.

"반드시 필요하다"고 답한 비율이 75%(456명)였는데, 이 중 교수 직군이 259명으로, 답변자의 56,8%를 차지했다. 설문에 참여한 교수가 291명임을 감안하면 10명 중 9명의 교수가 "반드시 필요하다"고 답했다고 볼 수 있다.

병원 규모별로는 500병상 이상 362명(80%), 200병상 이상 55명(12%), 200병상 이하 39명(8%)으로 규모가 큰 곳에서 UA 필요성에 공감하는 것으로 나타났다.

지역별로는 서울 184명(40%), 경상권 102명(22%), 경기권 100명(22%) 순으로 "반드시 필요하다"는 답변 비율이 높았다.

"전혀 필요하지 않다"는 답변은 5%에 그쳤다. 개원의의 비율이 월등히 높았는데 참여 개원의 숫자가 처음부터 적었음을 감안한다면, 강력한 반대 의사를 표현했다고 볼 수 있다.

설문 참여 개원의 54명 중 17명(31%)이 "전혀 필요하지 않다"고 답해 가장 높은 비중을 차지했고, 봉직의가 10명, 교수 2명, 전공의·전임의 각각 1명으로 나머지 직종의 경우, 상당히 낮은 비율을 보였다.

병원 규모별로는 200병상 이하가 23명(74%)으로 가장 많았고, 지역별로는 역시 서울이 14명(45%)로 가장 많았다.

■ 보건복지부 "병원별 관리체계 수립 방향…11월 연구 결과 바탕, 관리체계 구체화할 것"

보건복지부는 현재 진행 중인 연구용역 결과를 바탕으로 조만간 진료지원인력에 대한 관리체계를 구체화하겠다는 계획을 밝혔다. 현재까지 알려진 방향은 병원별 관리체계 수립이다.

양정석 보건복지부 간호정책과장은 패널 토의에 참석해 "실태조사를 해보니, 실제로 많은 PA들이 활동하고 있고, 또 많은 역할을 하는 것으로 나타났다"며 "하지만 역할에 비해 걸맞은 체계나 대우, 경제적 처우는 부족하다는 조사가 나왔다. 특히 법적 불안 문제가 큰 것으로 보인다"며 진료지원인력 관리체계 마련의 필요성을 우회적으로 표했다.

이어 병원별 관리 운영체계를 기초로 한 구체적 관리체계 계획을 전했다.

양정석 과장은 "병원별 관리 운영체계를 수립해 사전에 규정할 수 있는 부분과 명확하게 업무를 수행하는 체계를 만드는 것이 중요하다"며 "병원별 체계를 만드는 데 있어서 정부가 어떤 역할을 해야 하는지 고민하고 있다"고 밝혔다.

더불어 "원칙적으로는 의사가 반드시 수행해야 하는 업무는 의료법 체계 안에서 허용할 수 없는 부분이 있다. 이에 대한 원칙을 먼저 세우고, 현장 의견을 수용해 합리적 방안을 만들려고 한다"면서 "11월까지 연구를 진행하고, 결과를 바탕으로 구체화해 진료지원 인력에 대한 관리체계를 말씀드리고자 한다"고 전했다.

김성근 가톨릭의대 교수는 "원칙적으로 의사가 해야하는 의료행위 부분을 명확히 해야 한다"며 "진료보조업무 구체적 가이드라인이나 직무기술서를 병원별로 마련하고, 전공의 수술 경험에 문제가 발생하지 않도록 유의해야 한다"며 병원별 관리체계 마련 방향에 동의했다.

이우용 이사장은 "진료보조인력 업무규정을 만들 때, 의사가 해야 할 일만 정의하는 것과 의사가 위임할 수 있는 것을 정의하는 것은 전혀 다른 문제다. 특히 해당 문제는 해외 PA 등 새로운 직군을 만들자는 것이 아니다"라며 "국민 보호를 중심으로, 어떤 방식이 맞는가에 대해서는 학회를 떠나 의사 전체가 고민해야 할 문제"라고 제언했다.

■ 의협 "UA 합법화, 원칙적 불가…제도적 지원을 통한 문제 해결 등 제안"

UA 문제는 이제 '수면 위'에서 논의될 만큼 분위기가 급속도로 달라진 사안이다. 하지만 팽팽하게 찬-반으로 맞서고 있는 문제인 만큼, 설득과 합의의 과정에서 적지 않은 진통은 피할 수 없을 것으로 보인다.

대한의사협회는 최근 공청회와 성명을 통해 진료 지원인력의 불법 진료를 합법화하는 것은 원칙적으로 불가하다는 입장을 명확히 하고 있다.

2019년 외과학회 설문조사 결과에서 나타나듯, 개원가를 중심으로 한 우려 목소리가 큰 문제로 타협점을 잡기 어려운 지점이다.

의협은 응급실 전담의, 입원전담전문의제도와 같이 제도적 지원을 통한 문제 해결방안을 제안하기도 했다.

이정근 의협 상근 부회장은 "필수의료 의사의 고용 유인을 위한 대책 없이 진료 지원인력 대책을 논의하는 것은 임시방편"이라며 "진료 지원인력의 합법과 불법을 명확히 하지 않으면 지속해서 문제가 발생할 것"이라고 진단했다.

오랜 시간 동안 논의됐다곤 했지만, 공개적인 논의의 장이 마련된 것은 얼마 지나지 않았다. 또한 UA 문제가 현행법상 불법의 영역을 논하는 민감한 사안이라는 점은 여전히 변하지 않았다.

보건복지부가 연구 결과를 바탕으로 한 구체적 관리체계를 마련하겠다고 선언한 가운데, 의료현장의 목소리를 수렴하겠다고 밝힌 만큼 의료계가 지적하고 있는 우려 점과 함께 진료보조인력 외 해결방안 역시 함께 고려해볼 필요가 있어 보인다.