't-score' 묶인 약제 급여기준, 환자 지속치료 저해 요인 작동

골절 초고위험군 별도 관리 필요, 골형성촉진제 사용 넓혀야

새 정부 초고령사회 대비 건강정책 중 하나로 손꼽혔던 '골다공증' 치료 환경 개선 작업이, 올해는 마침표를 찍을 수 있을지 관심을 모은다.

치료제 개발에 따른 진료지침의 변화를 반영해 급여 기준을 현실화해 나가야 한다는 것이 골자인데, 특히나 임상현장의 요구도가 크다.

앞서 대한골대사학회·대한골다공증학회 등 전문가그룹은 지난해 4월 '골다공증 정책개선'을 주제로 심포지엄을 열고, 초고령사회에 대비한 국가 건강정책 개선 필요성을 강조한 바 있다. 새 정부 출범에 앞서 전문가들이 직접 건강정책 어젠다를 제시하고 나선 것이다.

골다골증 급여기준 개선 10년째 제자리, 물살 트일까

골다공증 급여기준 개선 작업은 지난 2013년이 마지막으로, 이후 10년째 답보상태에 머무르고 있다. 각종 치료제의 개발로 골다공증 치료 전략이 달라지고 있음에도, 급여기준에 발이 묶여 환자들이 제 때, 필요한 치료를 받지 못하고 있다는 것이 이들 전문가들의 고언이다.

핵심은 골밀도 수치(T-스코어)를 기준으로 삼는 건강보험 잣대다.

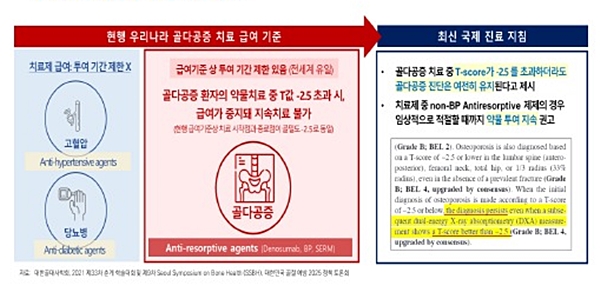

현행 급여기준은 T-스코어가 -2.5 이하이거나 골다골증성 골절이 확인되는 경우 1년 또는 3년 범위 내에서 골형성촉진제·골흡수억제제 등 치료 약제에 건강보험을 적용하도록 하고 있다. 환자가 치료를 받다가 골밀도가 호전돼 -2.5 이상이 되면 급여기준을 벗어나 약제사용을 중단해야 하는 상황이라, 지속적인 치료를 저해하는 요소가 되고 있다.

골절 초고위험군을 위한 보험급여 기준이 미비하다는 점도 문제로 지적되고 있다.

앞서 미국임상내분비학회(AACE)와 내분비학회(ACE)는 2021년 진료지침을 개정해 골절이 임박한, 즉 골절이 곧 발생할 가능성이 있는 환자를 골다공증 골절 초고위험군으로 별도 분류하고 치료 전략을 달리할 것을 권고하고 나섰다.

골절 초고위험군에는 골형성촉진제를 우선 처방해 골절 위험을 빠르게 낮춘 뒤(맞춤치료), 이어 골흡수억제제를 사용해 골밀도 상승과 골절 감소 효과를 유지하며(순차치료), 꾸준한 골흡수억제제 치료로 골다공증을 관리(장기지속치료)해야 한다는 것이 골자다.

해당 지침들은 이에 발맞춰 골절 초고위험군에는 골형성촉진제를 1차약제로 사용하도록 권고하고 있지만, 국내 급여기준에서는 이를 2차 약제로 분류해 다른 골흡수억제제를 사용한 후에 투약이 가능하다.

"경직된 급여기준, 환자 접근성 제한...지속치료 보장해야"

이영균 서울의대 교수(분당서울대병원 정형외과)는 "현재 국내 골다공증 치료 환경의 한계는 명확하다"라며 "효과적인 치료옵션이 존재함에도 임상현실과 동떨어진 급여 기준으로 환자 접근성이 제한되는 것"이라고 지적했다.

"골다공증 골절로 인한 불필요한 의료비 지출을 효율화 시키기 위해서는 환자가 지속치료 받을 수 있게 보장해줘야 한다"고 밝힌 이 교수는 "골다공증 골절 예방을 위해서는 지속치료가 필요하며, 최소한 3년까지는 보험급여를 인정해줘야 한다는 데 전문가들의 컨센서스가 모이고 있다"고 부연했다.

이 교수는 "골다공증 지속치료로 골다공증 환자가 골밀도를 충분히 높이면 골다공증 골절이란 중증 질환을 사전에 방지할 수 있고, 골절로 인한 막대한 수술 진료비란 재정 낭비를 예방할 수 있다"며 "이 같은 방향이 건강보험 지속가능성 제고와 같은 정부 기조와 맥을 같이 하는 일일 것"이라고 강조했다.